|

SIGNIFICATO

La prima produttrice di carta è stata la Natura. Per la precisione un

insetto: la vespa chartegus, originaria dell'America del Sud e solita

fabbricare nidi di solida carta.

Di origine giapponese, la parola

origami è composta dal verbo "oru" (=piegare) e dalla parola "kami"

(=carta) e viene comunemente usata per definire una tecnica manuale che permette

di realizzare figure e forme di ogni tipo mediante la piegatura di uno o più

fogli di tale materiale. "Kami" ha però un

significato ambivalente: nella sua pronuncia ha lo stesso suono della parola

equivalente al nostro "divinità". "Kami"

significa anche "superiore".

LA CARTA

La storia degli

origami va di pari passo con quella della carta, quindi ha inizio in Cina nel

105 d.C., quando venne ottenuta con l'impiego della corteccia d'albero. Nel 610

d.C. un monaco buddista esportò la tecnica per la realizzazione di tale

materiale in Giappone, il cui popolo contribuì a renderlo più morbido e

resistente usando il riso. In Occidente, invece, i supporti usati erano la

pergamena ed il papiro; l'apertura della prima cartiera avvenne a Fabriano nel

1267.

Considerato per anni un prodotto raro

e pregiato, la carta trovava il suo impiego nelle cerimonie religiose e nel le

occasioni importanti: con essa venivano preparate figure astratte il cui

significato era simbolico e rituale, la cui realizzazione era vincolata da

rigide regole note ad un ristretto gruppo di specialisti.

IL PERIODO HEIAN

Del periodo Heian

(714 - 1185 d.C.) è l'esemplare più antico di origami: un foglio pieghettato, il

cui compito era quello di coprire la bottiglia del saké posta sull'altare,

offerta propiziatoria durante le cerimonie religiose. Del medesimo periodo sono

i modelli stilizzati di una farfalla maschio (o-cho) e di una farfalla

femmina (me-cho), applicati al collo delle bottiglie di saké usate nel

rito augurale durante le cerimonie nuziali Shinto. Si usava (e si usa tutt'ora)

rappresentare la presenza della divinità all'interno dei recinti sacri dei

templi Shintoisti con corde sospese, dalle quali pendono strisce di carta bianca

piegate a zig-zag, dette "go-hei", al cui interno monaci e fedeli

scrivono brevi preghiere: profonda è la fiducia riposta nel vento che,

scuotendole, porta le parole alle orecchie degli déi. Nei templi buddisti,

invece, si trovano esposti veri e propri grappoli di gru. La carta, con il suo

candore simbolo della purezza, è considerata il mezzo perfetto per comunicare

con gli esseri divini. Altro origami frequentemente usato era il "sambo",

una specie di scatola realizzata per contenere le offerte di riso, sale e frutta

disposte lungo le scalinate che conducevano ai templi.

Verso la metà del periodo Heian l'arte

origami fece il suo ingresso nelle corti. Usata come pagamento per le tasse da

parte del popolo, la sua qualità veniva attentamente vagliata da funzionari

dello Stato. Alla Corte Imperiale la carta veniva ampiamente usata da nobili,

favorite e supplici, essendo la maggior parte delle comunicazioni diffuse per

iscritto e considerato indice di buon gusto piegare con raffinatezza una

lettera. I messaggi prendevano così la forma di fiori, farfalle, forme

stilizzate oppure astratte, ma sempre in sintonia con il contenuto del

messaggio, lo stato d'animo del mittente e la stagione. Esisteva tutta una serie

di "generi epistolari", ed un valido esempio è fornito da "le lettere del

mattino dopo", inviate dopo un incontro amoroso clandestino per rassicurare

l'amante riguardo il dolore provato al momento dell'addio e l'impaziente attesa

dell'appuntamento successivo. Quando uno dei due amanti non inviava tale

messaggio, era per far capire che non desiderava ripetere l'esperienza e,

automaticamente, la relazione era considerata conclusa. Compito della lettera "tre

righe e mezza", invece, era quello di ripudiare la moglie: la formula, lunga

appunto tre righe e mezza, metteva la consorte nella situazione di dover

radunare i propri averi e lasciare il tetto coniugale senza il bisogno di

ulteriori atti formali. Esistevano piegature speciali e note solo a pochi, usate

per documenti estremamente riservati i quali, se aperti, recavano tracce

visibili della violazione.

IL PERIODO KAMAKURA

Del periodo Kamakura

(1185 - 1333 d.C.) è il "noshi": tale parola è

l'abbreviazione di "noshi-awabi", una striscia di carne di mollusco

marino seccata al Sole, un alimento molto importante nel Giappone del Medio Evo,

la cui offerta era considerata un augurio di buona fortuna. L'innovazione

apportata dal noshi (il cui compito era quello di avvolgere tale alimento)

risiede nel fatto che, per la sua realizzazione, non è necessario ricorrere a

tagli, contrariamante ai modelli tradizionali.

Alcune famiglie inserirono nel loro

stemma degli origami, e ne rimane traccia nelle rappresentazioni sui kimono

risalenti a quel periodo. Il mantenimento della

tradizione dell'origami venne preservata tramandando oralmente le tecniche di

generazione in generazione fino all'inizio del XVIII secolo, quando vennero

realizzati i primi libri sull'argomento. I modelli presentati erano quelli

appartenenti alla tradizione: bamboline, decorazioni, gru, rane, scatole,

stelle.

L'OCCIDENTE

Il primo contatto

dell'origami con l'Europa avvenne tra il XVI ed il XVII secolo, trovando

entusiasti piegatori in Italia e Spagna. Il primo origami completamente europeo

fu spagnolo: la "pajarita", un passerotto che batte le ali se la sua coda

viene tirata. Nel nostro Paese in quegli anni si sviluppò un tipo di

plissettatura particolare, impiegata nella piegatura dei tovaglioli. I

prestigiatori ricorrevano all'origami per stupire il pubblico: nel 1700 gli

illusionisti con "Il Ventaglio Magico", composto da una larga striscia di

carta piegata a fisarmonica, incantava il pubblico grazie alla sua versatilità

nell'ottenere vari tipi di figure. Froebel, creatore del primo asilo infantile,

propose l'origami come mezzo creativo per sviluppare la coordinazione

psicomotoria dei bambini, mentre a Robert Habin va il merito di averlo diffuso

in Inghilterra.

Nel XIX secolo si ebbe uno sboccio di

creatività tra gli origamisti, con la realizzazione di modelli moderni,

raffinati e complessi. Nel 1958 Oppenheimer fondò a New

York l'Origami Center e dopo 10 anni nacque la British Origami Society.

ARMONIA E VIRTUOSISMO

Sono individuabili

due distinte scuole di pensiero: quella giapponese, che predilige l'armonia

delle forme e vede maestro indiscusso Akira Yoshizawa; quella occidentale, che

rivolge la sua attenzione alla complessità delle piegature ed in cui si

distinguono l'inglese Dave Brill e l'americano Fred Rohm.

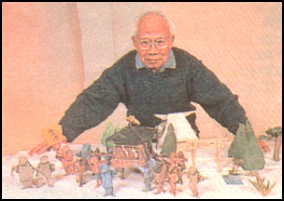

Yoshizawa, che durante la Seconda

Guerra Mondiale lavorava presso una fabbrica di armamenti, lasciò il suo impiego

per dedicarsi completamente all'origami. Spiegò che non è solo il risultato

finale che conta, ma anche l'armonia dei propri gesti, il saper sentire con le

"orecchie del cuore", la sintonia con il divenire. Per molti anni il Ministero

degli Affari Esteri giapponese ha inviato Yoshizawa nelle altre nazioni per

diffondere l'origami come un messaggio di pace ed amicizia tra i popoli.

Akira Yoshizawa |